文_張亞慈/ 旅讀 圖_ 陳育陞/ 旅讀、張靚妤

2025-05-08

作為一位非典型單親媽媽,張靚妤的談話總是思路敏捷,滿滿的廣告創意總監感,娓娓道來這條曲折但卻命中注定的藝術家之路。

台東2025年4~5月,現正於日本京都進行首次海外個展《魂之曉》的張靚妤,談起自身的藝術生活,她的語調都輕快了起來。

就像是接通來自宇宙核心最美好的訊息,她說,終於做到自己想要的工作,假日也還是想待在自己的陶藝工作室,就算一口氣製陶6~8小時,仍能沉醉其中。

談起過往的逐夢路,她和所有藝術家一樣,不被周遭理解,但一切的幸運也似乎是從聆聽內在聲音,與宇宙重新連結後開始的。

張靚妤的原生家庭背景保守,她想兼顧家人的期待和自己的感受,歷經了漫漫自覺路,家人最終尊重她的選擇。這段過往,不僅塑造了她的價值觀,也深深影響了她對自我認同的探索。當她親手燒製了母親的專用杯碗之後,藝術就成為了凝聚家的力量。

「父母一開始並不支持我走這條路,總覺得這樣會餓死。」因此,張靚妤選擇了大眾傳播科系,試圖滿足家庭對穩定職業的期待。

張靚妤小檔案

1981年7月6日出生,花蓮人。曾任日本第二大廣告集團博報堂旗下米蘭營銷資深數位藝術總監、世界第三大廣告集團陽獅公司創意總監。現為「魂生製器」創辦人及器作家。

跟隨心的方向,先抓住夢想再說

畢業後,她還是選擇應徵美術工作,「我甚至不會任何Adobe繪圖軟體,就大膽地去爭取了。」面試時,對方問她是否會各種繪圖及美術軟體,「我其實全都不會,但還是回答:『會。』」這段經歷,不僅是她藝術道路的開端,也是她決心追隨內心的軌跡。

她想,先大膽爭取有興趣的專業,「如果應徵上了,我一定花一個星期惡補,把技能補齊。」果然,她堅定的信念讓面試者信服。美術工作一應徵上,她就趕緊買專業書籍來看,一步一步學習,「從那時候開始,我就知道我有自學成才的天賦。」

這些經歷讓張靚妤學會勇敢爭取,也學會溫和地滿足外界的眼光,在自身夢想與外在期待之間逐步「演化」。無論外界如何評價,她的內心底層邏輯仍然是誠實跟隨自己的心,這次的應徵成功,也成為了她轉化自身能量的基礎。

上任後,張靚妤順利扮演起美術工作的角色。由於頭腦靈活,做人處事充滿彈性,她在廣告界平步青雲,不斷升官。後來她到上海,在工作激烈的競爭環境中,也順利晉升為創意總監。

當位子越爬越高,張靚妤開始面臨政治鬥爭和角色扮演。她發現,自己既不喜歡政治,也不擅長捲入人性的黑暗念頭,於是打從心裡想要脫離,離開這讓她言不由衷的場域。

邊選物邊製器,邊做生意邊做自己

辭掉了高薪工作,對張靚妤而言是一種解脫,也開啟了一場冒險。

張靚妤和當時的先生商量,選擇回到家鄉花蓮,也不清楚要做什麼,於是她跟家人說,「請給我一段時間摸索。」她開啟最低限花費的生活,讓歸零的失落感和期待未來的興奮感同時並進。她笑說,從小就覺得自己像外星人,總和家人想法格格不入。這種與家庭成員之間的差異,成為她探索生命的起點,也在其中找到生命平衡與出路。

當時的她,已不想再讓自己被商業束縛,「我希望做純粹的事。」彼時,花蓮尚缺一家有品味的選物店,於是她飛往日本、曼谷等地,一邊旅行一邊選物,憑藉好眼光從世界各地選購質感居家用品。同一時間,她上網花幾千元買了一台二手拉坯機,再加上一些陶土,就此開啟自學陶藝的旅程。

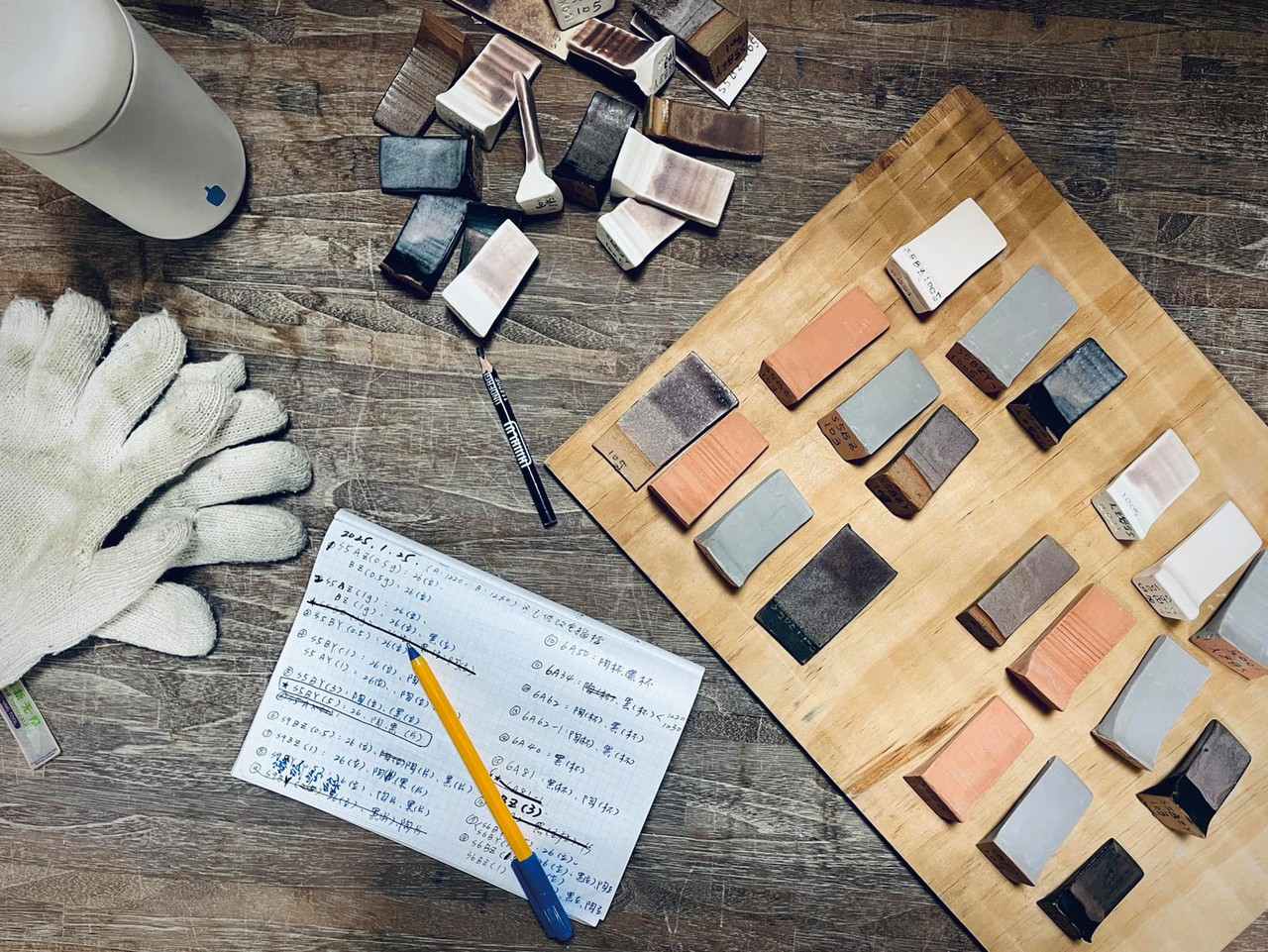

陶藝成了張靚妤的心靈慰藉,也成為她作為藝術家的主要媒介。這不僅僅是一個技術性的學習過程,更是心靈的療癒與洗滌。

最初,她並不期望藉此賺取金錢,而是希望能通過陶藝找到內心的寧靜:「陶藝對我來說是一種靜修,遠離外界壓力的過程。」這一過程讓她更加貼近自己,並且在陶藝創作中找到內心的真實表達。沒想到,在她的選物店中,賣得最好的竟然是她自己的陶藝作品。於是,店內陶藝作品的陳列數量,慢慢超過了世界各地的質感選物。

與一般苦熬型藝術家不同的是,張靚妤有創意頭腦,也有靈活的溝通能力,所以在文化策展與構思方面很加分,也知道怎麼把自己與其他藝術家推出去,甚至站上世界舞臺。展覽之外,她也與餐飲界的米其林廚師跨界合作,根據餐廳需求定制陶瓷器具:「我們根據菜品風格設計餐具,不僅能提升菜肴的呈現效果,還能讓陶藝作品更具實用性。」

與米其林餐廚合作,讓張靚妤打開更多的市場機會。這不但是她在藝術領域的跨界突破,更是一次藝術變現的過程。她學會如何結合藝術與商業,如何在市場中找到自己的位置──不隨波逐流,也不孤芳自賞。

↑

↑

↑陶藝對張靚妤而言是心靈的療癒與洗滌

↑陶藝對張靚妤而言是心靈的療癒與洗滌

在製器的過程中,張靚妤更貼近自己的心。©張靚妤

在製器的過程中,張靚妤更貼近自己的心。©張靚妤

最微弱的心跳,最巨大的奇蹟

摸索職涯的同時,張靚妤的女兒早產出生,由於體重過輕,介於被迫流產的邊緣,出生後每天都被醫生發病危通知。當時放在保溫箱中的女兒好小好小,僅有一個巴掌大,她記得在急救過程中,醫師甚至只用一個姆指就可以按摩女兒的心臟,把孩子從鬼門關搶救回來。

她站著凝視女兒,跟女兒說話,「媽媽給你勇氣,鼓勵你勇敢活著,只要你戰勝生命,我發願一定帶妳看盡人間種種美好體驗。」

後來女兒奇蹟式地活了下來,現在成了張靚妤最堅強的戰友,兩人如閨密般到處旅行,證明了強大的意志力可以抵抗生命逆流。

逐夢,從一個最小的起點開始

隨著事業的拓展,張靚妤開始將自己的品牌「魂生製器」向國際市場延伸。2019年,她代表台灣到巴黎參加法國國際家飾設計展,作品受到來自世界各地買家的關注,並且在國際市場上逐漸建立起品牌形象,成為她事業一大突破。

如今,張靚妤的事業已不限於陶藝創作。她貸款在花蓮買了一小塊土地,「我想和建築師合作建造房子,樓上是住家,樓下是展場,歡迎所有藝術家一起展覽。」她並參與勞動部中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫,希望幫助弱勢就業,結合陶藝與社會責任,讓藝術的影響力擴大,帶著一群人一起看見更美好的未來。

她是最有遠見與勇氣的夢想家。

2019年,張靚妤代表台灣參加法國國際家飾設計展。 ©張靚妤

2019年,張靚妤代表台灣參加法國國際家飾設計展。 ©張靚妤

【旅讀獨家專訪】

更多內容請詳旅讀《北京早C晚A──京城咖酒30+》

2025年4月號 第158期 https://orstyle.net/product/no159/

張亞慈

政治大學廣播電視學系及英國李斯特大學碩士畢業,經歷影劇、消費生活、時尚精品和財經人物,訪過無數中外名人,以可親的文字,細膩的觀察,走進受訪者心中,歷任中時晚報撰述委員、非凡新聞週刊總編輯及Taiwan Tatler 創刊編輯長等。