文_吳駿聲/旅讀 圖_吳駿聲/ 旅讀、視覺中國、123RF、Cheerimages、Wikimedia Commons

2025-01-22

西元4世紀中的某一天,埃及南部菲萊島上最後一座神殿封閉,曾經絢麗奪目的古埃及文化,從此進入長達一千三百多年的黑暗時期。然而,隨著斥資10億鎂、耗時20年的大埃及博物館The Grand Egyptian Museum隆重開幕,這份千年世界遺產,即將再度綻放耀眼光芒!

古埃及文化經過千年沉默,第一次被世人注意到是在17世紀的時候,拿破崙帶著175名各領域專家學者,踏上這片廣袤之地。這些受過專業訓練的人們隨即敏銳地感覺到:這是一個正在沉睡的超級文化巨人!於是,他們內心對於知識的饑渴被一而再、再而三地喚醒,一群人開始瘋狂、瘋狂、瘋狂探索著、記錄著他們所接觸到的一切!

待這批學者返回法國之後,他們對於埃及的熱情,感染了2,000多名藝術家(包括400名雕刻師),大家群策群力共同完成了一本名為《埃及記述》(Description de l’Égypte)的鉅著。該書自1809年問世以來,連續20年不斷印刷再版,整個歐洲上層社會,乃至每個菁英家庭,莫不以自己書架上擁有一本《埃及記述》為榮!

這本書的問世,儘管讓西方世界驚豔於埃及歷史,卻也對埃及古代文明帶來一埸空前的浩劫!大批探險隊蜂擁而至,挖掘傳說中的寶藏,甚至有本名為《藏珠之書》(The Books of Buried Pearls)手把手地教導這些探險家們如何挖掘寶物。更有甚者,當地的政治人物還把千年文物當作禮物,大量贈送到國外以換取各種資源。今天法國巴黎的協和廣場、美國紐約的中央公園,裡面所盛放的埃及文物,都是此一風氣的結果。

千呼萬喚!世界遺產搬新家

如此海量文物的流失,經過數十載後,終於在1857年開始有了轉變。法國人馬里埃特(François Auguste Ferdinand Mariette)在開羅成立了「發掘與古物管理部」,在所謂的探險家們手中,替埃及留下了一些文物。當時馬里埃特在開羅的布拉克(Boulaq)地區,找到一個舊倉庫收藏文物,但不幸的是,倉庫在1878年的一次洪水中遭到嚴重破壞。劫後餘生的文物,再次搬移到金字塔所在的吉薩(Giza)區內的一個前皇宮繼續保存──今日新的大埃及博物館選擇設立在這裡,其中一個因素正是紀念這段歷史。

經過馬里埃特的努力奔走,當時的埃及總督塞得‧帕沙(Saʿīd Pasha)深受感動,同意在今天的「解放廣場」(也稱塔里爾廣場)興建一座專門的建築物,用來收藏馬里埃特的文物。1902年,該建物順利開幕,可惜馬里埃特沒能親眼見證這個動人的時刻,但他的陵墓就設在博物館內,後世埃及人得以永遠感念他為國家文化所做的努力。

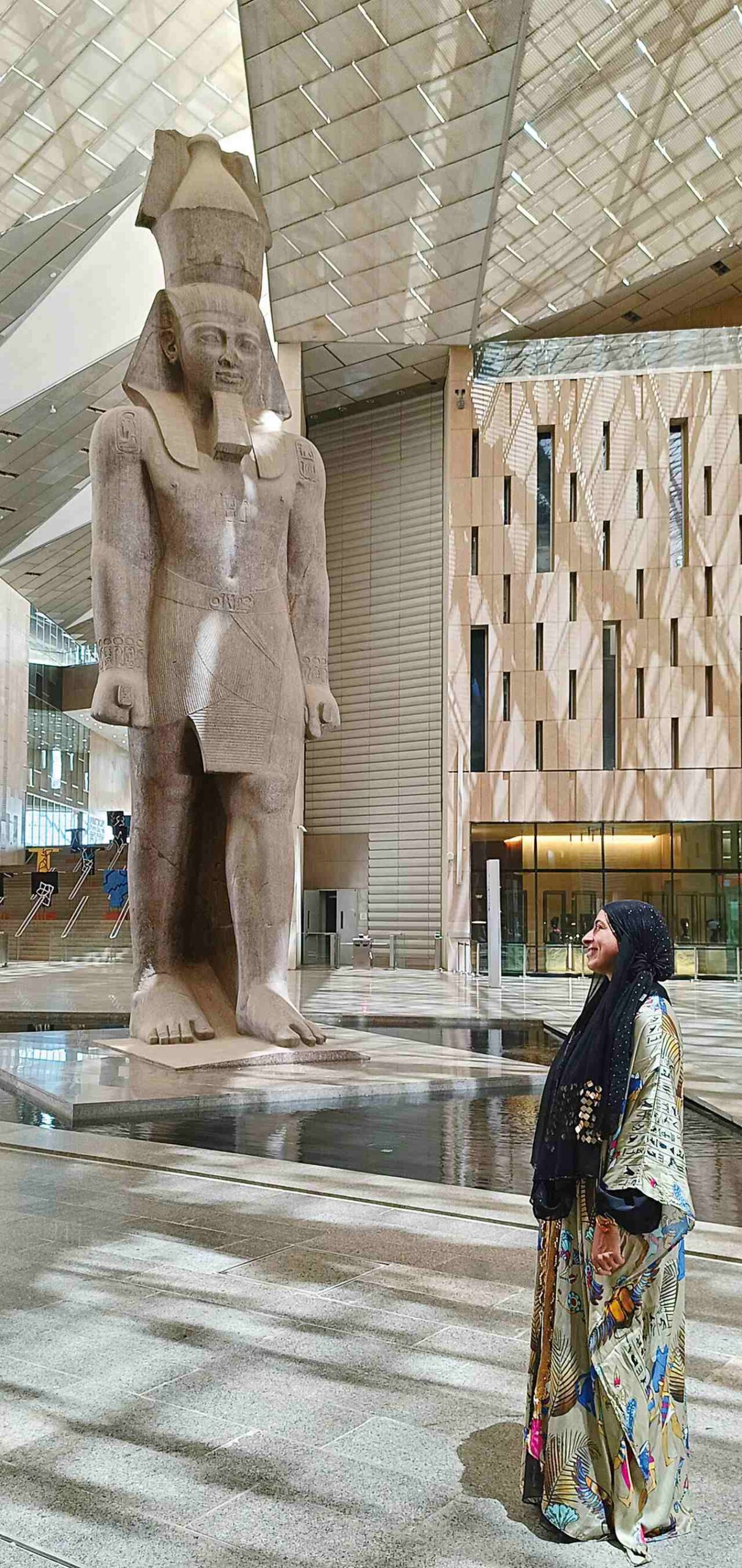

「埃及國家博物館」建立的100年後,當時的設計理念和空間、設備等等,已經不足以應付現代的需求。博物館內收藏高達12萬件文物,但僅有5,000多件能夠展示在世人面前。不但無法呈現古代文明的全貌,而且過於落後的硬體設施,也讓人有種在倉庫中遊覽的感覺。這樣的情況漸漸不被當地人民所忍受,於是重新建立一個現代化的博物館,讓世人見識到當年的璀璨文物,已經匯聚成一個巨大的心聲!

台裔建築師沙漠大展拳腳

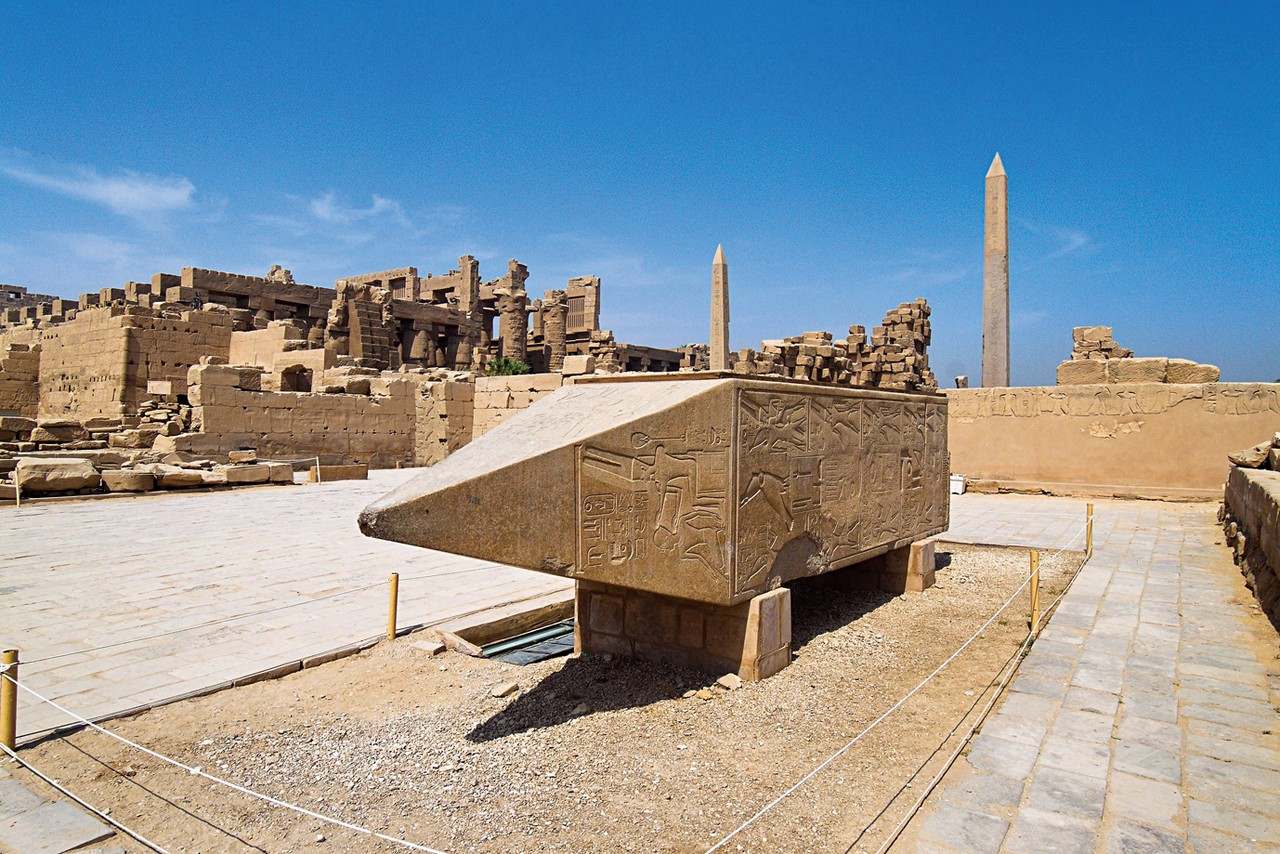

2002年,埃及政府為新的博物館向全世界公開徵求設計稿,目標是要建立一個世界最大的博物館。一時間,籌辦單位就收到來自83個國家、1,557件方案參與競逐,每個方案背後,都是希望能在這個偉大的文明之中,留下一筆濃墨重彩。經過一番激烈競爭,令人意外的是,一家僅有13人的小公司拔得頭籌!這家位於愛爾蘭的Heneghan Peng建築事務所,是台裔建築師彭士佛(Shih-Fu Peng)與妻子在當地設立的。

新的大埃及博物館位於開羅邊緣的沙漠地帶,距離歷史悠久的金字塔群只有2公里。介於古代與現代建築之間,其喻義非常明顯,無非就是承先啟後的意思。整個博物館的園區,從花園開始逐步貼合當地的高原地形,緩緩從1公尺上升到60公尺,使得博物館的外觀與周遭環境完美融合。透明且平頂的屋頂,不但使得室內光線充足,能夠節省照明能源,也為基薩高原平添一抹閃耀的地平線!

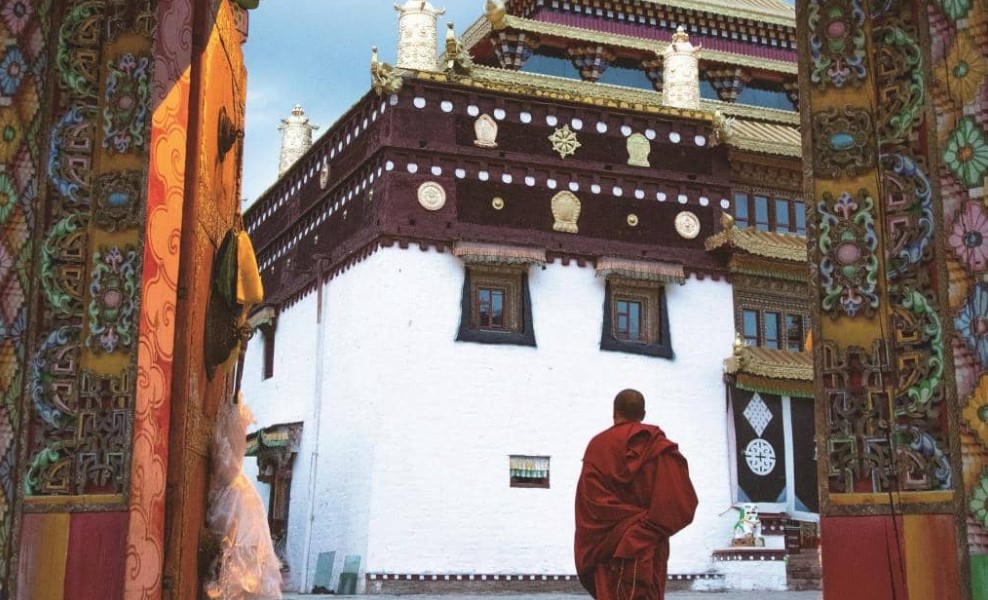

從空中俯視博物館時,它的西北方向略窄、東南走向較寬,呈現一個三角形狀,似乎給人意猶未盡的感覺。如果沿著博物館西側牆壁拉一條線,可以到達2公里外的「門卡拉金字塔」的頂尖;沿著東側牆壁拉一條線,則可以到達「古夫金字塔」的至高點,這時候再從空中鳥瞰,這組線條又讓人聯想到方尖碑──方尖碑是古埃及法老向太陽神奉獻的物品,也是某種記念的象徵──所以博物館的形態和金字塔位置的結合,無疑是一種里程碑的宣告!

整個博物館占地近50萬平方公尺,室內展覽空間則有38,000平方公尺。另有文物保護中心、兒童博物館、教育園區、會議區和景觀花園等等,總計有來自6個國家、13家公司的300位藝術工程人員,參與這次人類最大的文化盛況。除了常態展出10萬件文物,還可透過衛星科技呈現世界各地的古埃及珍藏。所以大埃及博物館可說是古代文明和現代科技的完美結合,為之後其它博物館豎立了一個新標竿!

鎮館之寶:埃及版諾亞方舟

埃及政府從2019年開始,陸續將舊埃及博物館內的文物,搬遷到新的博物館中,展覽內容比起之前大了足足20倍!

以前許多因為場地空間限制而無法展出的文物,現在都可以展示在世人面前,其中最大、最古老的當屬「古夫太陽船」!

這艘太陽船原本收藏在古夫金字塔旁的太陽船博物館內,2021年8月時移到新的博物館。這艘木製的船有4,500年的歷史,是古埃及第四王朝奇阿普斯─古夫(Cheops-Khufu)所擁有。依據當時「赫利奧波利斯(Heliopolis)」神話傳說,法老王在逝世之後,將和太陽神一起搭乘這艘船,前往永生的境域,這艘船之所以埋藏在古夫金字塔旁,就是為了給古夫這位法老王的靈魂使用的。它於1954年在一個地下石室被發現(太陽船共有2艘,第2艘保持原狀目前仍埋在地下),由於存放地點是一個上下、前後、左右均有粗大石材維護的石室,因此文物本身情況異常良好!

這艘人類史上最大、最古老的木船,長43.4公尺、寬5.9公尺、重約20噸,是由黎巴嫩地區所產的香柏木打造而成,可見得4,500年前的埃及,就已開始和亞洲進行貿易。當初發現的時候,整艘船像模型玩具的零件一樣放在石室當中,學者花費數年時間把它拼湊起來。船身材質不僅令人驚駭,而且有壓艙石的存在,證明它完全可以航行在波潮洶湧的海面上。船上唯一不合理的設計是僅有10根船槳,不足以產生動力航行,而且過於巨大無法使用,因此宗教意義大於實質意義。

未公開文物首度登場

除了讓世界看到更多古代文物,大埃及博物館更重要的意義是,舊博物館能夠呈現的圖坦卡門寶藏,數量不足十分之一。

但在新的空間,人們可以看到百年來未曾公開的5,000件藏品,包括顯示圖坦卡門勇武的金箔畫。比如因應開展特別呈現的「圖坦卡門之弓」,弓身藏有許多精雕細琢的鑲嵌技術,不但用黃金細絲編織成各種花紋,各種寶石也琢磨得非常細緻,鑲嵌在金絲花朵之中。握柄則用黃金描繪內克普如瑞、圖坦卡門的名字,也是目前所發現同時代最漂亮的武器!

古埃及的文化雖然稍晚於西亞的兩河文明,但由於氣候乾燥等自然因素,保留的文物反而更多。加上尼羅河定期氾濫,對當時的農業幫助極大,使得人民基本衣食無缺,能在藝術創造上日益精進。隨著大埃及博物館的開幕,能讓人見識到更多絢麗的文物,這份千年的世界遺產,也必定綻放更耀眼的光芒!

*************************

更多內容請詳旅讀《歡迎加入太白粉!》

2025年1月號 第155期

https://orstyle.net/product/no155/

*************************