文_ 甘炤文/ 旅讀中國、繪_ 黃鈺真/ 旅讀中國、圖_ 麥翔雲/ 旅讀中國、CTPphoto、視覺中國

特別感謝_ 發現者旅行社、李茂榮先生

2025-04-29

鳳涅盤:凰佛火仙燄劫初成

紅色,是西方無量光佛的佛身顏色,也象徵點燃文明之始的火燄。它是信眾虔心供上的一盞酥油燈,也是護法神大顯天威、燒盡六道諸惡的威能,更是身披法袍的喇嘛日復日持誦修行、守護信仰,將雪域燃放成一片絳紅色的地圖。

第二普陀山:紅山上的紅宮

一談到拉薩,大約所有人的腦海中都會立刻浮現「布達拉宮」磅礡雄偉的建築形象。這座巍然矗立於紅山(瑪布日山)上的宮殿始建於七世紀初、松贊干布統一藏地諸邦並遷都之際;據稱原來的建制包含大小房舍計一千間,並以觀世音菩薩所在之地「布達拉」定名(布達拉即漢譯中常出現的「普」)。

爾後隨著吐番王朝的覆落,布達拉宮亦一度破敗;降及五世達賴喇嘛羅桑嘉措時期,為鞏固其政教合一的統治地位,他大興土木、重修布達拉宮,確立了今日宮殿空間的主要布局。五世達賴喇嘛圓寂以後,攝政的桑傑嘉措更在既有基礎上持續擴建「紅宮」,用以安放高僧靈塔。

如今,紅宮憑藉著居中的位置以及輝煌閃耀的金頂群,成為布達拉宮最醒目的標地物之一;除了設置歷代達賴喇嘛的靈塔,當中的聖者殿供奉一尊天然形成的檀木觀音像,三界興盛殿的佛龕內現存一道書以藏、滿、蒙、漢四文的「當今皇帝萬歲萬萬歲」牌位,而壇城殿銅質鎏金的密宗三大金剛壇城,其地位和藝術價值同樣殊勝非凡。紅山上的紅宮,不僅是全人類共有的世界文化遺產,也是藏傳佛教曼陀羅宇宙觀的絕佳體現。

寂靜與忿怒:熾紅濃烈的信仰

大北線上藏寺林立,從歷史最悠遠的昌珠、桑耶到十二鎮魔寺,走入藏地寺廟,除了極盡宗教藝術之饗宴,亦不難感受到因著信仰而自然煥發、普照的殿堂佛光。

©王銘偉/ 旅讀中國

袈裟紅

「辯經」是一樁古老的佛門教育訓練,主要分為問、答雙方,採用對辯或立宗辯等形式開展,並以佛經教義為主要論辯內容。對不諳藏語的外地人而言,眼見一群杏眼圓睜的紅衣喇嘛不時揮動肢體、昂揚僧袍與念珠,姿態彷彿群聚罵架般;其實他們無非是藉由一問一答釐清因明邏輯,逼近至上佛理。目前公認拉薩色拉寺的辯經活動最為精彩、最值得一觀。

血海紅

藏密護法神形象千奇百怪,但在信眾眼中,祂們的猙獰與威猛適足以凸顯佛法的慈悲──格魯派最殊勝的女性護法神吉祥天母(班丹拉姆)即為箇中代表。在唐卡造像中,紅髮倒豎的吉祥天母一手持飾有綵帶的三股叉,一手持盛滿鮮血和活人心臟的嘎巴拉骨碗,騎乘黃驢自翻湧的血海間降臨,令觀者陡然生起畏怖之心!作為大昭寺的主要護法,目前拉薩還為吉祥天母專設了節日,每年藏曆十月十五日,在僧眾和信徒的簇擁下,大昭寺內供奉多時的女神像將按例行路線出關巡遊,屆時所有的婦女皆可隨意向過路的男士伸手討錢,作為捐獻給吉祥天母的禮物。

©達觀出版社

邊瑪紅

在藏區,一堵堵下白(黃)上紅、俗稱「邊瑪牆」的牆體乍見十分吸睛,事實上,在過去它們只被允許應用於寺院或貴族宅邸等特定建築。其中的「邊瑪」,指的是當地一種檉柳科灌木,將其枝條去皮曬乾後復經截切、紮綑、染色等工序,即可用於砌築。它的功能在於減輕牆體重量、降低坍塌風險,而完成品本身既樸拙又強烈的色調對比,無疑也構成另類的視覺美。

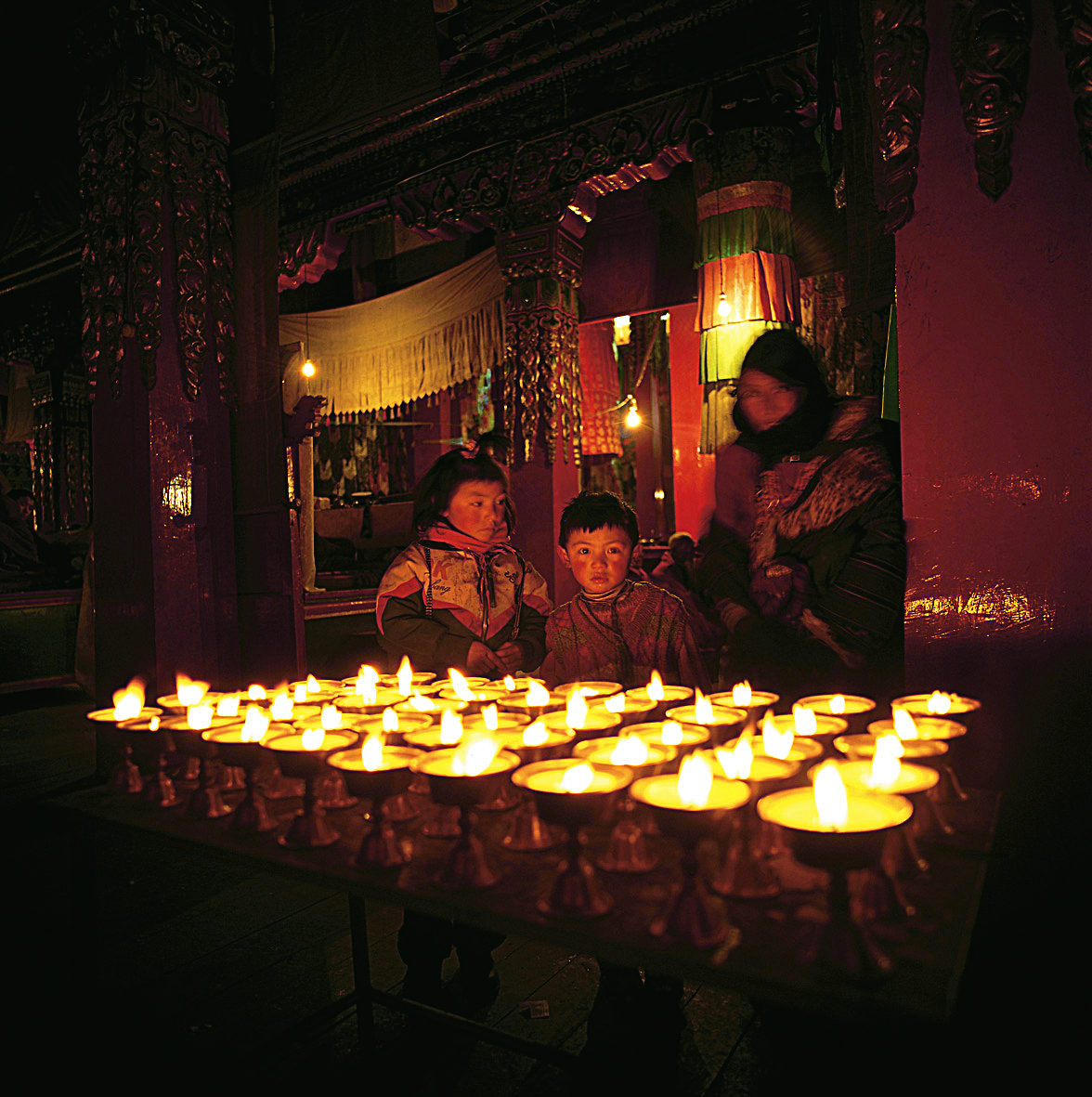

燈燭紅

流行於蒙藏地區的酥油燈,是以酥油為燃料的傳統照明燈具;酥油多提煉自氂牛乳中的油脂,平時呈明黃固態,燃燒之際則散發出溫潤的奶香。除卻應用於日常,光量穩定的酥油燈也是不可或缺的禮佛供品,不少藏傳佛寺甚至設有專門的點燈室,讓信眾得以布施光明、虔誠祈禳──那一盞盞搖曳的燭燄,不啻就是他們微弱卻又堅牢的本心。

©鍾國華/CTPphoto

唐卡紅

「唐卡」是一種倚托於紙、布或絲絹所表現的平面藝術,興起於吐番王朝,並以宗教為主要表現題材,因此在一般藏傳佛教的寺院殿堂中均不難見到。「紅唐卡」指的是運用朱紅顏料敷染其背景的繪畫類唐卡,設色多半鮮妍瑰豔,充滿了吉慶與法喜;和幽深莫測、善於表達神靈忿怒尊的黑唐卡相比,紅唐卡多著墨於佛本生故事。

©謝光輝 / CTPphoto

寧瑪紅

「寧瑪」在藏語中意味著「古老」,顧名思義,「寧瑪派」為藏傳佛教流派中最早落地生根的一支。八世紀左右,它的創始者蓮花生大士應藏王迎請自印度動身前往宣教,迄今藏地各處仍流傳著祂所行的諸項奇蹟,以及為免密法失傳而埋下的「伏藏」。由於該派僧眾舊時習於佩戴紅帽,故俗稱「紅教」。

©達觀出版社

內容摘自旅讀《西藏 阿里》2017年3月號 第61期