文_甘炤文/旅讀、圖_CFP漢華易美、任中豪/旅讀中國、王苗/CPTphoto

2025-05-13

翻開中國地圖,除卻幅員遼敻的西藏,大概罕有一處所在能夠如同「敦煌」般,光是由唇齒間發出字面的音節,便讓人打從心底興發神秘邈遠之思。在河西四郡中,敦煌的地勢最為偏遠,可是名氣也最為響亮。多數人印象裡頭的敦煌,是無可替代的飛天之鄉,以精美絕倫的石窟造像和壁畫見聞於世,飽含濃郁的宗教氣息;商人眼中的敦煌則是絲路沿線的重鎮,適合編織發財夢的綠洲,經年流著豐沛的奶與蜜;而對熱戀中的情侶來說,鳴沙山、月牙泉伴生的場景提供了浪漫想像,「薛平貴遠征西涼、王寶釧苦守寒窯」的情節又彷彿一則歷久彌新的啟示,翻譯出取捨之際,愛與不愛的兩難。

從天上到人間,敦煌的一切無疑都令來者魂牽夢縈;哪怕經過千年萬年,這裡始終是一處值得旅人前往追尋的他方。

大也?盛也?

而「敦煌」這個名稱又是怎麼來的呢?東漢儒士應劭在《漢書.地理志》中如此注釋道:「敦,大也。煌,盛也。」彷彿它是寂寂大漠中應運托生的奇葩,因著輦轂繁華而綻放出一座城市。此間或有各派學人考證,以為其語源出自都貨羅(Tokhara)、吐火羅,意指彼時居住於祁連、敦煌一帶的月氏人和吐火羅人;或以為其為羌語「朵航」(誦經之地)的對譯,乃至於桃花石(Taugas)的音轉⋯⋯無論何者為真,都側面凸顯出敦煌匯聚四方族群、吐納異質文化的混血身世。

另一方面,敦煌也和出走與離散的意象相勾連:在歷史上,遠放陽關或玉門關的征人渾不知其數,一朝來到邊圉,舉目盡是骨脈崢嶸的荒丘,觸耳俱為亮烈離奇的觱篥聲,如何不由衷感到深刻的哀愁?儘管塞上胭脂凝夜紫,又怎堪比擬江南小樓間臨水照花的紅顏?於是,整座城市彷彿為眾多將士懷鄉遙望的目光所籠罩,並在離情暗恨的張翕間,一寸相思一寸灰。

失落沙洲:永恆的鄉愁

然而攤開近代史,敦煌的命運可謂多災多難。

自清光緒26年5月26日(西元1900年6月22日)、道士王圓籙及其助手發現「藏經洞」的那一刻起,集歷史、文化、藝術與宗教瑰寶於一身的敦煌莫高窟就再無寧日。

先是王圓籙向地方官府通報而遭致冷落,部分經卷遂被他當作治病符咒兜售予一般信徒,後更有多少假考察之名、行盜寶之實的各國探險家前仆後繼而至:史坦因、伯希和、橘瑞超、吉川小一郎、奧登堡⋯⋯這串名單還能持續臚列下去。1909年,當伯希和攜帶敦煌出土的文獻珍本前往北京面謁群儒,驚動了學術界和文化界,這才喚起政府當局的重視;隔年,滿清政府敕令專員將莫高窟剩下的經卷運送至北京,啟運之際清點文物九千餘件,但真確抵達京師圖書館的卻僅有八千餘件──想來這批文化珍寶在運送的過程中,亦難逃土豪劣紳的截取納用。一代人類智慧與心靈的遺產,就此散入了千門萬戶家。

如今,來到敦煌藏經洞陳列館前的大院,觸目猶可見一方鐫有「敦煌者,我國學術之傷心史」的碑泐。從危峰東峙到黨水北流,從沙嶺鳴晴到月牙曉澈,邊塞地方壯美的風光如故,但曾與之並列為敦煌八景之一的「千佛靈岩」卻逐漸凋敝,在內憂外患的蹂躪之下失去了豔澤。也許,敦煌人(或言整個中國)對於失落文物的追念與追悔,才真正稱上是永恆的「長相思」吧!

近代改變敦煌莫高窟命運的三人

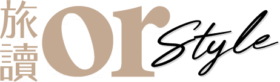

王圓籙

十九世紀末出生於陜西的王圓籙,本籍為湖北麻城,後因家鄉連年荒災而流落至酒泉一帶,期間歸化道籍,人稱「王道士」。

1900年,旅居敦煌莫高窟的王圓籙和助手楊某在不意發現了「藏經洞」的秘密,據其墓誌銘所載:「沙出壁裂一孔,彷彿有光,破壁,則有小洞,豁然開朗,內藏唐經萬卷,古物多名,見者多為奇觀,聞者傳為神物。」便是在這樣的因緣際會下,啟動了「敦煌學」的寶盒,與此同時,海量的經卷圖錄也引發了各界的覬覦──知識水平低落如王圓籙者,自然不能理解它們的珍異之處,而為了籌措清理積沙、修繕洞窟的經費,他因此以極其低廉的代價拋售了這批出土文物。

持平來說,王圓籙在初始發現莫高窟(藏經洞)之際,亦曾多方奔走,向敦煌縣令、甘肅藩台等官員報備,希望能由官方單位接手保管;只可惜這樣的苦口婆心未能蒙獲當局重視,也間接導致他錯估了文物既有的價值。或許正如作家余秋雨所言:「這是一個巨大的民族悲劇。王道士只是這齣悲劇中錯步上前的小丑。」

©任中豪翻拍/旅讀中國

馬爾克.奧萊爾.史坦因(Marc Aurel Stein)

活躍於廿世紀初的英國探險家,在世其間曾先後前往中國的新疆、甘肅等地考察,1906年至1908年間,史坦因第二度前往中亞地區考古,也正是在這段期間,他接觸到敦煌石窟遺址,並在漢文通譯蔣孝琬的斡旋下,以極為低廉的代價向王道士取得敦煌石窟中大批的經卷、刺繡以及繪畫等文物。這些文物後來多半庋藏於英國和印度的學術機構,受到當局高規格的保護;儘管如此,史坦因仍舊因其作為而扛負了「敦煌盜寶第一人」之名。

©任中豪翻拍/旅讀中國

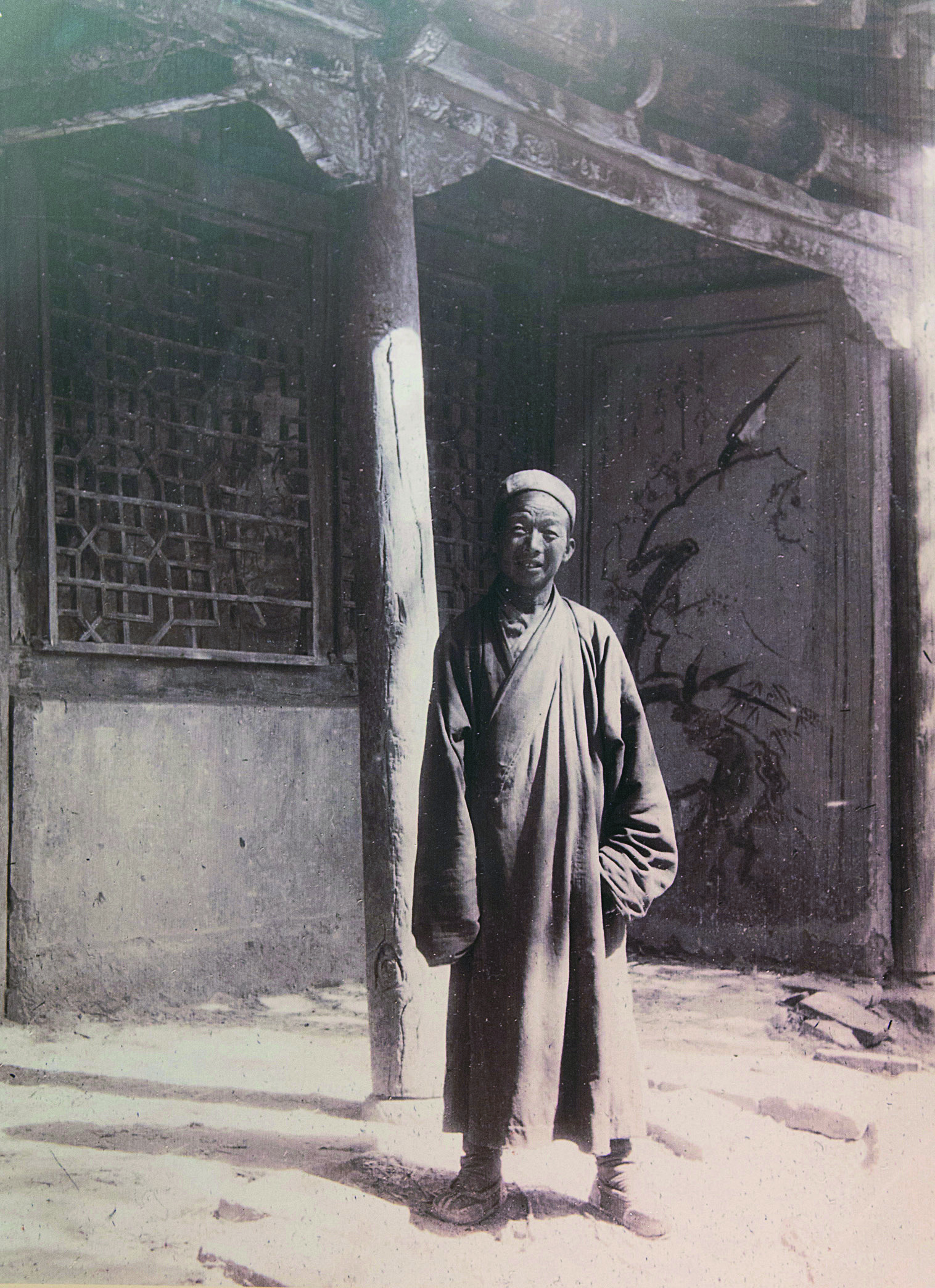

伯希和(Paul Pelliot)

如果史坦因大舉搜刮文物的行徑可謂「豪奪」,那麼法國漢學家伯希和就稱得上是「巧取」了。精通包括漢語在內等十餘種語言的伯希和,其考古知識和藝術鑑賞造詣頗深;1908年間,伯希和為追蹤敦煌出土的《法華經》古抄本而來到當地,並與看守藏經洞的王圓籙達成交易共識。經過三週不休不撓的探勘,伯希和終於由浩瀚的卷帙中選粹出兩千餘件精品,並留下一幀經典自拍照。

日後他回憶這段「淘寶」經過,曾有如下的喟歎:「開始十日,日閱千卷,自詫以為神奇,蓋蟄居岩洞,每小時閱百卷,瀏覽典籍之速,堪與行程中之汽車比擬矣。迨十日後,而進行稍緩,蓋精神困疲,塵埃塞喉⋯⋯然余亦不敢輕心從事,每遇一卷,即破碎不堪者,亦不率爾放過,洞中卷本,未經余目而棄置者,余敢說絕其無有。」

©任中豪翻拍/旅讀中國

內容摘自旅讀《敦煌半生緣》2015年11月號 第45期 https://orstyle.net/product/emg045/